8月15日,由中央广播电视总台与工业和信息化部联合摄制的首部大型工业文化节目《中华考工记》在CCTV-1播出。40款80台全领域前沿机器人“花式秀绝活儿”,为观众呈现了一场科技视觉盛宴。我校航海学院自主水下航行器团队潘光教授牵头研发的仿蝠鲼柔体潜水器,作为水下机器人代表,在节目中惊艳亮相!

作为首档聚焦工业文化的节目,《中华考工记》以《考工记》为锚点,展现中国新型工业化的前沿成果,节目聚焦机器人产业,集结中国全品类前沿机器人同台共演,首度全景呈现中国机器人产业版图。

我校曹勇教授在节目现场,携三款不同大小的仿蝠鲼柔体潜水器,与主持人撒贝宁、嘉宾于适共同互动,为观众解读了水下航行器的“三高”特点——

超高的仿生度,仿生度达到90%以上;

超高的灵活度,可以完成倒游、原地转圈等高难度动作;

超高的续航,航程能达到上千公里,时间超过30天。

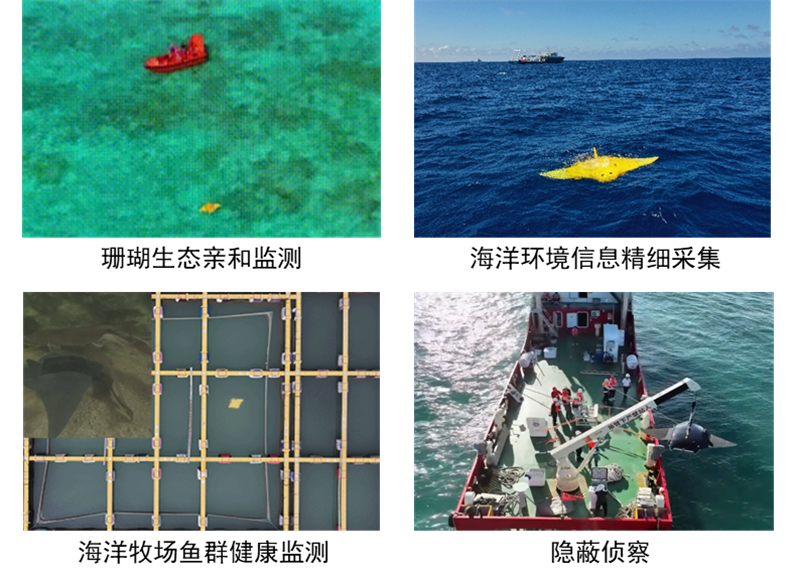

这款水下仿生机器人可以开展多种水下作业,它独特仿生外形设计适用于水下环境监测场景,海洋生物靠听力和视觉来感知环境,“魔鬼鱼”游动声音很小,可以像真正的蝠鲼一样靠胸鳍驱动,不会产生噪声影响其他海洋生物,能够更好保护海洋生态。它还可以通过多源感知技术进行沉船考古。此外还能进行珊瑚礁检测,如果发现珊瑚礁状态不健康,它可以立马记录并传输信息。

我校航海学院自主水下航行器团队,历时20年,采用滑扑多模态运动协调控制技术与多源感知协同作业技术,实现了仿生机器人的倒行游动和零半径转弯、敏捷自主规避静态与动态障碍物,确保水下航行安全。此外,还实现了机器人在复杂深海环境下的滑扑-底栖多模态运动,保障了其对不同海洋环境的自适应多模态运动切换能力。

团队先后研制了十余款谱系化样机,最小的只有3千克,最大的重量超过1吨。从海洋馆到海洋牧场再到深海都有它们的身影。

今年3月起,在南海海马冷泉区域,仿蝠鲼潜水器成功实现与“蛟龙号”的协同作业,完成互观测等多项任务,性能表现优异。首次验证了有人-无人体系化协同作业新模式的可行性。该成果为水下集群作业提供了重要技术支撑,拓展了载人潜水器作业能力,开创了深海协同作业新范式,有力推动了深海技术革新和海洋强国建设。

(文字:郝艺伟;审核:潘光、马西平)